インフルエンザに胃腸炎……日々、おびえる共働き母。

つい声を張り上げる「手を洗いなさ~い!!」

息子が通う保育園も小学校も、インフルエンザ、胃腸炎が大流行中です。子どもがインフル・胃腸炎にかかったら……、向こう1週間、いえ兄弟順番で2週間、休み……。

無理! 看病&持ち帰りの夜なべ仕事で、母もヘロヘロになります。

そして、子どもが家に帰るやいなや、

「手を洗いなさ~いっ!!」と、声を張り上げる。

病気になってつらいのは、子ども自身なのに、自分の仕事のやりくりを考えてしまうって、なんだかいやだな、と自己嫌悪にもなるのです。

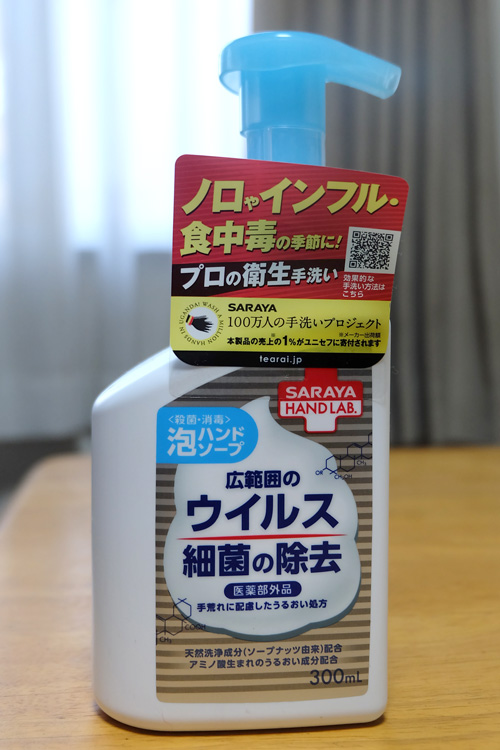

そう、毎日の生活の必需品の手洗い石けんを、いつものようにドラッグストアに買いに行きました。季節柄ずらっと並ぶ薬用手洗い石けんのなかから、「ノロとインフルに効くものは……」と選んだ石けん。

そこに書かれたかわいいロゴに目がとまります。

「WASH A MILLION HANDS IN UGANDA!」

「100万人の手洗いプロジェクト」

手洗いは常識になっているのに、なぜ100万人?

日本の戦後、感染予防に貢献したサラヤがウガンダで行う手洗い推進活動

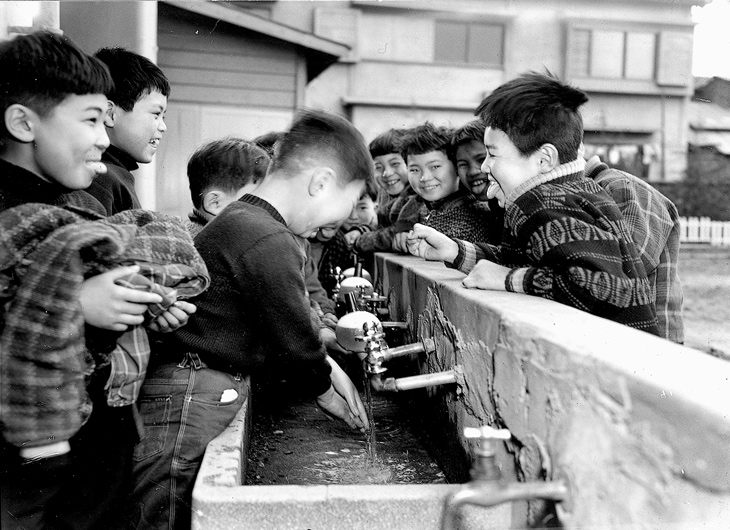

1952年に創業したサラヤは、日本ではじめて薬用手洗い石けんを開発し、戦後間もない日本で赤痢などの伝染病が多発するなか、手洗い習慣を根づかせ、たくさんの人の感染予防に貢献したそうです。

一方、世界では1日約16,000人 もの5歳未満の子どもたちが命を落としています。その原因の多くは予防可能な感染症。石けんを使って正しく手を洗うことで、100万人もの子どもたちの命が守られると言われています。

そこで、サラヤが2010年にスタートさせたのが「100万人の手洗いプロジェクト」。

ウガンダは東部アフリカ、ケニアの西側に隣接する緑豊かな国。

1962年の独立以来、政情不安定だったウガンダですが、1996年のムセベニ大統領当選以来、政情はおおむね安定、アフリカでも有数のコーヒー産地として知られています。

そんななかで、ウガンダ北部では2006年まで20年以上もの間、内線状態が続き、いまだインフラの整備が課題となっています。首都のカンパラ近郊でも、貧困地区では感染症の蔓延で、多くの子どもたちの命が失われています。

医療設備の体制を整えないとダメなのでは、と思っていたけれど、私たちにとって身近な「手洗い」で命が守れるなんて……。

現地の人が自ら広めていける支援のかたちティッピータップ

同プロジェクトでは、現地に住む人をトレーニングし、「手洗いアンバサダー」を養成、簡易手洗い設備であるティッピータップのつくりかたや、正しい手洗いの方法を、村で伝えています。そこに住む人が自分たちの力で、手洗いの習慣をつくっていけるように。

ティッピータップとは、木に容器をひもでしばりつけて固定させた簡易手洗い設備。家庭ごと、学校ごとに作れるので普及のしやすさがメリットです。

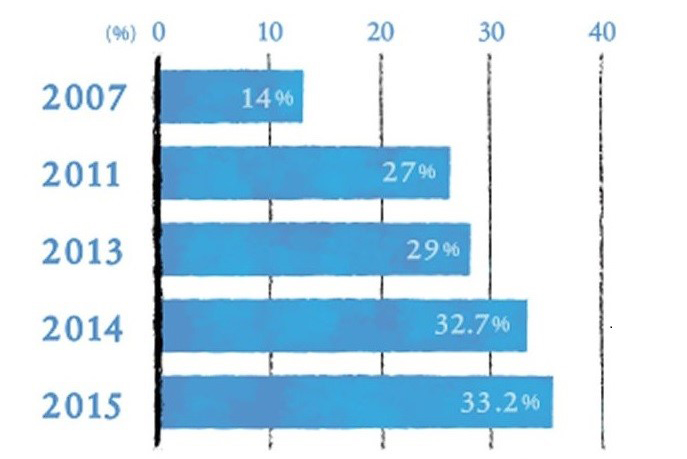

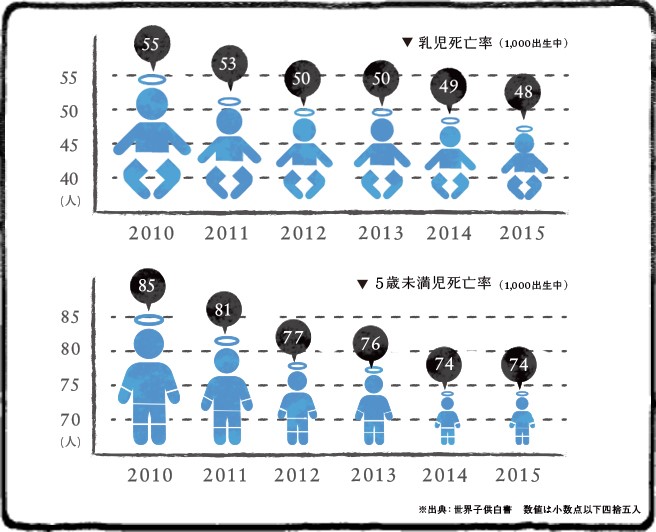

ティッピータップの普及の成果でウガンダにおけるトイレの後に石けんで手を洗う人の割合が、2007年は14%、2015年には33.2%に増加。乳幼児死亡率も改善するなど、着実に成果を生んでいます。

トイレの後に石けんで手を洗う人の割合

『プロジェクト報告書2015』ユニセフをもとに作成

ウガンダの乳児死亡率の変化

グラフ・図版提供:サラヤ株式会社

プロジェクトスタート当初から、社長をはじめサラヤ社員が現地を訪れ、プロジェクトの進捗を確認、課題解決のために活動しています。

この記事のおさらい

- サラヤ株式会社

- サラヤ100万人の手洗いプロジェクト対象商品

- 商品を購入する

- 対象商品の売り上げ1%

- 日本ユニセフ協会

- ウガンダで展開する手洗い普及活動の支援